Trent’anni fa, il 5 aprile 1992, iniziava l’assedio della città bosniaca di Sarajevo. Si sarebbe concluso dopo 1.425 giorni, il 29 febbraio 1996.

Eventi e figure umane – forse oggi oscurati da altri assedi purtroppo in corso – le cui immagini e segni rimangono scolpiti nelle menti e nei cuori di molti.

Tuttavia è sempre molto difficile riflettere su immagini di guerra, decodificarle e leggerle criticamente; sono scene emotivamente forti (a volte anche “truccate” e spesso ben vendute alle testate giornalistiche e televisive), non sempre di aiuto per comprendere ciò che veramente è accaduto o sta accadendo in luoghi lontani e, nello stesso tempo, vicinissimi, se osservati dal salotto di casa.

Forse la loro ripresa a distanza di tempo può favorire uno sguardo più attento e autentico, soprattutto se esso è supportato da analisi e percorsi storici non affrettati né segnati da visioni troppo partigiane. Anche per questo ci sembra significativa un’interessante proposta del fotografo Luigi Ottani e di Roberta Biagiarelli “esperta e amante dei Balcani”.

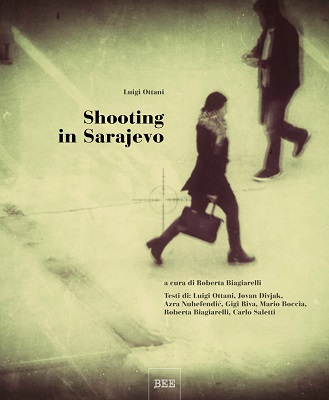

La loro sosta a Sarajevo risale al 2015 e ha prodotto una mostra fotografica itinerante – esposizione dal 1° aprile al 1° maggio presso la Casa del Mantegna di Mantova (qui) con un nutrito programma storico su tali eventi) e un bel catalogo dal titolo: Shooting in Sarajevo.

Termine inglese scelto non a caso: ha lo stesso significato di “sparare” e “inquadrare”. L’occhio del cecchino (o sniper come nel titolo di un celebre film del 2014 American Sniper) mette a fuoco un soggetto nel mirino e così opera anche chi si prepara allo scatto fotografico.

Incuriosito da questa analogia, Ottani decide di recarsi in quella città ferita, la “Gerusalemme dei Balcani”, dove la pace tra etnie e religioni diverse fu interrotta dalle orrende guerre degli anni ’90. Con l’aiuto di chi viveva in quelle case e strade, lo sguardo del fotografo si è appostato proprio nei luoghi già occupati dai fucili. Da lì, per diversi giorni, ha scattato immagini al cui centro vediamo un simbolico e inquietante memo: il mirino telescopico.

“Lui ti guarda, ti vede, ti bersaglia, lui ti sceglie. Lui poteva essere qualcuno che ti conosceva, poteva essere fino a ieri un amico, un ex vicino o un ex collega. E questo è terribile” – sono le parole di una poetessa bosniaca, Ferida Durakovič, anche lei presente in quei giorni dell’assedio.

La strada principale di Sarajevo, che collega i due estremi della città, ora si chiama “il viale dei cecchini”. E un’altra sinistra rinominazione è quella dell’ex ponte Vrbanja. Oggi porta i nomi di due tra le prime vittime: la studentessa Suada Dilberovič e la giovane madre di due bambine Olga Sučic.

La città rivive nelle sue pietre le ore più tragiche, quando il nemico aveva sotto tiro i civili, anche bambini, e per obbedienza o denaro o odio etnico colpiva arbitrariamente. “Con l’arma più usata allora (il fucile Zastava M76) i cecchini potevano arrivare a guardare la vittima negli occhi” afferma Mario Boccia, fotografo e giornalista di importanti reportage in Bosnia.

Nel catalogo commenta il lavoro di Ottani e si sente da lui invitato a domandarsi cosa può pensare un uomo o una donna prima di uccidere un essere umano inconsapevole, mentre questi attraversava una strada o – in una casa – passava dietro la finestra sbagliata.

Scene banali di vita quotidiana, come banale è il male perpetrato. In parte gli risponde Asra Nuhefendič, giornalista e scrittrice di origine bosniaca, ora vivente a Trieste raccontando la storia di due cecchini. Dragan Sljivic, orgoglioso del suo lavoro, e Predrag O., cittadino di Sarajevo, suicidatosi a Belgrado nel 2000; nella lettera d’addio spiegò che ritrovava nei suoi sogni la bambina che aveva ucciso e che gli chiedeva: “Perché lo hai fatto?”.

Si intitola Sarajevo polaroid il testo nel catalogo firmato da Roberta Biagiarelli, attrice e regista nota a molti studenti e studentesse per il suo monologo teatrale “A come Srebrenica” in cui – da diversi anni – ella racconta il massacro di 9.000 civili nel luglio del 1995. Nel catalogo e nella mostra (in cui sono presenti anche fotografie di Mario Boccia) compaiono infatti immagini formato polaroid: un altro segnale per narrare quella guerra “domestica”, tra civili che parlavano la stessa lingua e avevano a lungo convissuto e che poco prima di spararsi addosso frequentavano reciprocamente le proprie case.

Biagiarelli scrive che l’appartamento dei genitori della citata giornalista Nuhefendič si trovava sulla prima linea nel quartiere di Grbavica a Sarajevo in mano all’esercito serbo. I genitori erano lì rimasti anche quando il condominio si era svuotato; erano obbligati a tenere la porta d’ingresso aperta perché il cecchino poteva decidere di entrare a qualsiasi ora.

Nel film del 2020 Quo vadis Aida? la stessa tragedia tra abitanti di un’unica città è narrata da una regista e da una brava attrice.

Un’altra donna, Clara Uson, racconta nel bel romanzo La figlia (2012) le reazioni violente tra parenti e familiari persino tra i carnefici di questa guerra. Tragedie odierne vissute da chi ricorda quei giorni con una frase quasi banale ma tristemente vera ed efficace: “Vivevamo e basta”.

Così risposero in molti a Ottani che – fotografando sempre più faticosamente da quelle postazioni – chiedeva come potessero vivere e camminare in quella città sotto tiro e per così tanto tempo. Il tempo in cui furono uccisi 11.541 cittadini, tra i quali più di mille bambini e ragazzi.