Per chi si occupa di studi classici e, in particolare, di storiografia, uno strumento di lavoro fondamentale è rappresentato dalla raccolta dei frammenti degli storici greci curata, fra gli anni Venti e gli anni Sessanta del secolo scorso, dal grande grecista Felix Jacoby. Il primo frammento riportato nell’opera è un passo di Ecateo di Mileto (550-476 a.C.), che suona così: «Scrivo queste cose, come ritengo che siano vere».[1]

Quel «Os moi dokei» marca in modo inequivocabile lo scarto rispetto all’orizzonte narrativo mitico, in cui la storia, pur rifrangendosi in mille rivoli diversi, spesso fra loro in contraddizione, si presenta però ogni volta come un assoluto incontestabile nel suo farsi oggettivo e privo di referenti autorali.

La storia mitica si dà come verità assoluta; proprio per questo non ha bisogno, anzi volentieri fa a meno, di una voce che autorevolmente affermi «le cose stanno così, secondo me». Avendo l’ambizione di proporsi come oggettiva e inconfutabile, la storia mitica esclude per principio il «secondo me».

Ecateo rompe l’assolutezza del racconto mitico, inserendo il punto di vista – è questa la rivoluzione della storia. Non si dà “storia” se non dentro un posizionamento, dentro l’onesto riconoscere che la parola che si pronuncia muove dalla propria visione del mondo, da ciò che del mondo ci appare a partire dal punto prospettico in cui siamo collocati.

L’onestà intellettuale dell’«Os moi dokei» è alla base della dimensione dialogica che muove ogni onesta ricerca della verità, nella consapevolezza che, perché il mio sguardo possa abbracciare il senso tutto della storia, non posso mai prescindere dallo sguardo dell’altro – e delle altre.

Un racconto posizionato, non un assoluto inconfutabile – questo è il racconto storico. E questa è la ricchezza della testimonianza evangelica: non un’unica narrazione data come universale, completa ed esclusiva, ma ben quattro racconti “secondo”. Secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni.

Quattro racconti posizionati a partire dal punto prospettico esistenziale con cui ciascuno dei Quattro ha guardato alla storia di Gesù. Ciascuno con la propria esperienza di vita, la propria sensibilità, le proprie attese, i propri sogni. I condizionamenti legati al proprio dato culturale di partenza.

Non stiamo qui a ripetere che l’orizzonte culturale entro cui si è dipanata la vicenda umana di Gesù di Nazareth, e quella di coloro che questa esperienza hanno testimoniato attraverso la scrittura, era segnato in modo drammatico da un patriarcato misogino che nullificava l’esistenza delle donne relegandole a sub-categoria umana.

Non stiamo a ripetere quanto per secoli la tradizione storiografica, a tutti i livelli, abbia operato per rimuovere la presenza delle donne, relegandole a ruoli marginali privi di significatività o proponendo, tutt’al più, il monstrum di una eccezionalità cui, nel bene o più spesso nel male, veniva semplicemente affidato il compito di confermare la regola consolidata della totale insignificanza femminile.

A testimonianza di come e quanto gravi, sulla nostra visione del mondo, il rimosso che sottrae spazio e visibilità alla presenza delle donne, vorrei ricordare un interessante dato filologico: il capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni è definito, da un punto di vista prettamente filologico, un «masso erratico», in quanto non compare nei manoscritti più antichi.

Questo significa che l’episodio di Gesù e l’adultera è stato accolto con grande fatica nel canone, rischiando di essere cassato ed eliminato dalla tradizione testuale.

Questo significa che noi abbiamo corso il rischio di non poter leggere e conoscere una delle vicende che in modo più emblematico testimoniano la capacità di Gesù di entrare in dialogo con il femminile senza farsi condizionare dagli schemi culturali del suo tempo.

La presenza delle donne accanto a Gesù ha fatto specie, sempre, da subito. Meglio raccontarlo circondato solo da maschi, Gesù, meglio occultare la presenza delle donne, che pure dalla Galilea lo seguiranno fin sotto la croce, con l’anodino maschile «discepoli» – un maschile che include, neutralizza, evita rischi, e costruisce immaginari in cui le donne semplicemente scompaiono.

Oggi che gli studi storiografici e letterari ci hanno aiutato a decostruire alcuni modelli interpretativi consolidati da secoli, alla domanda «chi erano i discepoli di Gesù?» quasi più nessuno si perita di rispondere sostenendo che i discepoli al seguito di Gesù erano solo ed esclusivamente maschi.

Quando si entra nel merito dell’Ultima Cena, però, rimane iconica e predominante la raffigurazione leonardesca di fine Quattrocento: Dodici Apostoli, tutti inequivocabilmente (o quasi, vedi la questione del femmineo Giovanni), maschi.

Ora, un mondo fatto di soli maschi sarà anche comodo, più semplice e meno complicato da gestire, però un tocco di femminile non guasta, perfino nell’immaginario cristiano più rigoroso. Le virtù, si sa, sono femmine.

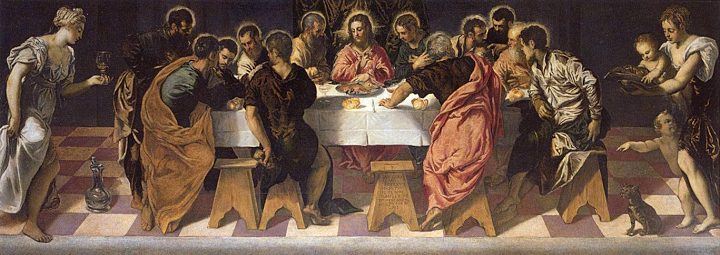

E dunque nell’Ultima cena del Tintoretto, della chiesa veneziana di san Marcuola, ai lati dei Dodici compaiono due donne e perfino dei bambini. Niente paura, però, non corriamo nessun rischio rispetto alla certezza che dal cenacolo le donne vive e vere fossero state rigorosamente escluse: una delle due donne raffigurate è la fede, l’altra la carità.

Tintoretto, Ultima Cena, 1542, Chiesa di San Marcuola, Venezia

Un dubbio deve però aver attraversato la mente di qualche pittore. Perché, d’accordo che seduti a mensa con Gesù c’erano solo dodici maschi, d’accordo che Gesù a questi maschi aveva ben spiegato e fatto pure vedere che seguire Lui significava cingersi del grembiule e farsi diakonoi, servi, gli uni degli altri, ma com’era possibile pensare che gli Apostoli si fossero affaccendati attorno ai fornelli per prepara la cena, sia pure l’Ultima, avessero apparecchiato la tavola, posato le pietanze sul desco, e poi addirittura sparecchiato, lavato le stoviglie e perfino spazzato per terra? Qualcuno doveva aver preparato da mangiare a quei poveri maschi, qualcuno doveva aver servito a tavola…

E così, ecco che nell’Ultima Cena di Giuseppe Alberti, defilata e discreta com’è giusto che sia, sul lato sinistro della scena compare una donna. È solo una serva, niente paura, una serva che regge un piatto di portata. Il suo sguardo è rivolto verso Gesù. Ascolta e custodisce nel suo cuore quello che sente e quello che vede. Ma non si permette di aprire la bocca, ci mancherebbe. È solo una donna e sa bene qual è il suo posto.

G. Alberti, Ultima Cena, 1694, Cles (TN)

[1] τάδε γράφω, ὡς μοι δοκεῖ ἀληθέα εἶναι, Ecateo di Mileto in Die Fragmente der griechischen Historiker (FGrH)

“E’ solo una donna e sa bene qual è il suo posto”: basta entrare nella carne viva di queste parole e pensare che tale condizione ha accompagnato le donne attraverso i secoli per valorizzare la loro forza e comprendere un oggi ancora doloroso.

Che una donna (o più d’una) abbiano preparato (e forse anche poi sparecchiato e pulito) all’Ultima Cena, è da considerarsi pressoché certo. Che qualche donna (o anche una sola) possa aver servito i cibi a tavola o esser stata presente nella stanza (magari, solo un istante) nel corso del pasto è assolutamente da escludersi: il rituale del pasto è chiaramente Esseno. Come esseno era anche Stefano (e si tratta di indizio importante).

Mi piace pensare che Maria,

Maria Maddalena, Maria di Cleofa e le altre donne che seguivano Gesù erano insieme a Lui e al gruppo di discepoli. E mi piace pensare che abbiano assistito nella cura delle necessità quotidiane, inclusa la preparazione dell’ultima cena rendendo concreto quel gesto che attraversa la storia.