Si può certamente registrare un affinamento della sensibilità, sociale e giuridica, per ciò che concerne il legame del linguaggio con forme di discriminazione e violenza – intrinseche al modo stesso in cui ci si esprime, soprattutto nella comunicazione mediatica e in quella che circola sui social media.

D’altro lato, si stenta ancora a fare passi significativi nella direzione di una moderazione sociale del linguaggio in quanto una sua limitazione per legge va a toccare il sacrario inviolabile della nostra società della comunicazione – quello della libertà di espressione.

Diritto e diritti

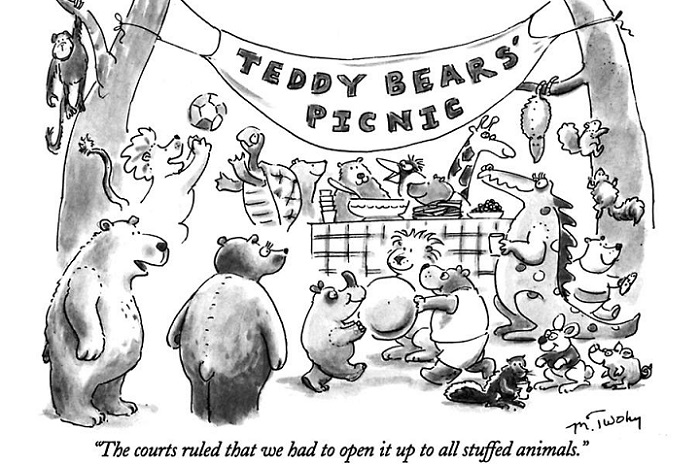

La soglia tra moderazione e censura è sottilissima e, al tempo stesso, facilmente manipolabile da parte dei poteri (espliciti e occulti) che regolano i nostri contesti odierni di vita. È soprattutto per questa ragione che il diritto sente di dover tutelare al massimo livello la libertà di espressione delle persone. Disegnando una soglia, altrettanto sottile e manipolabile, tra la violenza intrinseca a una forma del discorso e atti espliciti di violenza e/o discriminazione.

L’idea che c’è sotto è quella che solo un atto può infierire violenza sulla persona che ne è vittima; mentre il discorso (denigratorio o di odia che sia) non produrrebbe una violenza fattuale nei confronti di chi è oggetto di esso. Insomma, quando si tratta del legame tra linguaggio e violenza il diritto ha scelto, finora, di attestarsi su un livello che potremmo definire materialista – letteralmente, ci vuole il corpo del reato.

Questa posizione giuridica è messa fortemente in discussione soprattutto dalle donne e dalle comunità omosessuali delle società occidentali. Con buone e pertinenti ragioni, che mirano a generare nei nostri contesti sociali una nuova e più affinata sensibilità del/per il linguaggio, soprattutto, nel suo uso pubblico.

Due annotazioni in merito. La prima è che questa cura del linguaggio rappresenta un privilegio delle nostre società occidentali; perché è (solo) in esse che ci si può permettere questa finezza umanistica. La seconda riguarda il tema del ricorso al diritto come «soluzione» sociale della violenza linguistica. Seguendo più o meno questa linea di pensiero: una volta che un diritto (in questo caso quello di non subire violenza e/o discriminazione mediante il discorso) viene assicurato per legge, quest’ultima avrebbe il potere non solo di impedire atti lesivi, ma anche di generare atteggiamenti virtuosi corrispondenti all’intenzione della legge stessa.

Insomma, il pronunciamento del diritto rappresenterebbe l’apice e il punto di non ritorno per l’affermazione dei diritti. Che le cose non stiano propriamente così, è fatto oramai evidente – e non dovrebbe sorprendere più di tanto. Quello che sorprende è come il pensiero liberale delle nostre società occidentali abbia potuto immaginare questa funzione magica del diritto stesso.

Educazione: professione disabilitante

Ecco, allora, che quel pensiero sente di dover correre ai ripari: il diritto senza educazione rischia di rimanere inerte. Davanti all’impotenza del solo diritto, e di fronte a una società che nei fatti quotidiani si fa sempre più impermeabile alla realizzazione dei valori liberali – anche di quelli più fondamentali –, si ricorre generalmente alla scuola. Ogni vulnus dei diritti dovrebbe essere controbilanciato da un corrispondente insegnamento scolastico.

Insomma, si chiederebbe alla scuola di diventare lo specialista non solo dell’educazione al rispetto dei diritti, ma anche di diventare il luogo esclusivo della formazione alla cittadinanza – sgravando di questo compito il corpo sociale in quanto tale. Ivan Illich parlerebbe, in questo caso, di processi educativi disabilitanti all’ennesima potenza – essendo per lui la scuola già un luogo di massima disabilitazione sociale per ciò che riguarda la cura e la crescita delle persone nelle società occidentali.

In effetti, vi è una certa perversione di quel che rimane del pensiero liberale in questa imputazione alla scuola dell’edificazione ai diritti e alla cittadinanza. Ossia, la totale istituzionalizzazione e statalizzazione di entrambi.

Perversione che emerge in tutta la sua evidenza, e tendenza contro-umanistica, se solo si guarda al modo in cui funziona in essa la presenza degli educatori socio-pedagogici. Presenza, pensata e immaginata, per accompagnare nella scuola bambini e ragazzi che abbiano difficoltà specifiche o limiti che impediscono una loro «normale» partecipazione alla vita scolastica.

In primo luogo, la presenza di un educatore socio-pedagogico accanto a un alunno dice già la sua non normalità, il suo stato di eccezione, il suo essere in un qualche modo un impedimento. In fin dei conti, è già la necessità dello specialista educativo che genera una situazione di discriminazione – come via scelta dalle nostre società affinché il soggetto-alunno in questione possa godere dei suoi diritti.

La produzione di questa situazione perversa è in funzione dell’assicurazione sistemica della tranquillità del corpo sociale: lo scarso o parziale godimento dei diritti è da imputare a una disabilità del singolo, a cui si pone rimedio tramite lo specialista che solleva la società stessa dal dovere di farsene carico, e non da una debolezza intrinseca dei diritti stessi.

Il diritto e i diritti sarebbero di per sé forti, l’individuo in quanto tale ne sarebbe il destinatario, e nel caso di una loro limitazione il problema andrebbe ancora cercato nella sfera puramente individuale – di una qualsiasi disabilità che ne impedisce il godimento (per sé o per altri).

Da alunno a bambino certificato a codice alfanumerico

Ma è proprio nel linguaggio che emerge tutta la violenza di questa macchina discriminatoria, di cui la scuola è uno dei luoghi di applicazione diffusa. La doppia istituzionalizzazione della cura educativa implica la necessità di una documentazione formale del bisogno per un alunno di uno speciale accompagnamento pedagogico – appunto, quella della certificazione della sua condizione di disabilità di fronte ai diritti che gli spetterebbero di diritto (ma non di fatto).

La persona, diventata alunno, diventa poi quindi un bambino certificato al diritto di accompagnamento e sostegno educativo. Ed è (solo) in quanto certificato che esso può godere dei suoi diritti. In una classe, piccola comunità sociale, avremo quindi i bambini e i bambini certificati. I primi hanno un nome, i secondi vengono chiamati secondo la istituzionalizzazione della loro condizione di non abilità a godere da sé dei diritti che spetterebbero loro.

Ma la spersonalizzazione dei diritti garantiti per via di istituzionalizzazione del loro godimento non si arresta qui. Il diritto alla privacy impone, infatti, la sostituzione del nome con un codice alfanumerico nei documenti che attestano e registrano ufficialmente procedure, interventi e pratiche di cura educativa verso un bambino certificato. Codificazione che entra poi nel linguaggio corrente e quotidiano dell’interlocuzione che i vari specialisti (amministrativi, educativi, pedagogici, e così via) intrattengono fra di loro.

Il non riconoscimento della debolezza dei diritti, Heritier parla infatti di una disabilità costitutiva della dignità umana, porta alla cancellazione del loro soggetto: alunno, bambino certificato, codice alfanumerico. Questa soppressione del soggetto umano attraversa, da cima a fondo, il linguaggio (speciale e specialistico) che «parla» di esso nell’ambiente scolastico e socio-educativo delle nostre società occidentali. Un linguaggio che sopprime non è solo violento; ma è, alla fin fine, mortale: uccide. Uccide in nome del diritto di avere diritti.

Certo, questo non vale solo per la scuola; ma nella scuola emerge in maniera eclatante. Soprattutto quando si cerca di fare di essa una sorta di macchina totale dell’educazione e della formazione dei cittadini e delle cittadine.

All’interno di questa macchina, dove le pratiche educative vengono trasformate in procedure istituzionalizzate e burocratizzate, anche le migliori disposizioni della cura vengono stravolte e divengono complici della violenza linguistica che si abbatte sulla debolezza e sui limiti del soggetto umano (oramai assente e sostituito prima da un certificato che ne fa coincidere l’identità con la patologia, e poi da un codice a garanzia dell’anonimato).

Creando così una distorsione perversa tra l’intenzione delle pratiche e la loro attuazione in contesti di istituzionalizzazione della cittadinanza e della formazione umana.

Etica e deontologia dell’educatore socio-pedagogico

La resistenza a questa distorsione, che fa parte del bagaglio sia formativo che motivazionale dell’educatore professionale, si infrange contro la durezza del sistema complessivo in cui si esercita la professione educativa. L’assunzione del linguaggio sopprimente è, infatti, condizione inaggirabile per l’esercizio della professione stessa.

Dentro le istituzioni, il discorso educativo non può non assumere il codice della macchina-apparato che ne accoglie le pratiche di cura – pena la incomunicabilità, ossia la soppressione pubblica dello stesso discorso educativo.

All’evidenza delle implicazione etiche di questa violenza del linguaggio professionale in ambito educativo, si aggiunge un difetto di riflessione etica in materia. Il processo di formazione universitaria dell’educatore socio-pedagogico tende, infatti, a nascondere, o quantomeno edulcorare, questa perversione intrinseca all’esercizio della professione. Facendo delle condizioni del sistema-macchina istituzionale un assunto implicito da accettare passivamente – perché al di fuori di esse non si darebbero possibilità alternative di esercizio della professione.

E ci si dovrebbe chiedere anche quanto sia deontologicamente accettabile la prassi comune di insistere, in sede di formazione degli educatori e delle educatrici, sulla forza delle intenzioni della cura educativa e delle buone prassi – che vengono vendute come sufficienti a piegare il sistema discriminatorio e violento del linguaggio professionale codificato secondo le disposizioni delle istituzioni.

Immaginario romantico della professione educativa, questo, che crolla ben presto – non appena si passa all’esercizio effettivo della professione stessa: ossia, non appena ci si ritrova a essere una componente (per lo più facilmente interscambiabile) della macchina educativa.

Se c’è un compito che può spettare oggi alla disciplina etica e deontologica nelle facoltà di scienze dell’educazione e della formazione è esattamente quello non solo di decostruire questo immaginario, ma anche di far entrare nel discorso di formazione all’esercizio della professione la consapevolezza della violenza discriminatoria insita nella professionalizzazione delle pratiche educative nelle nostre società occidentali.