Come ogni anno, arriva il momento del vertice COP, la conferenza delle parti che è il più importante appuntamento internazionale dove Stati e governi prendono decisioni concrete sulla gestione della crisi climatica.

Negli anni scorsi, la lunga vigilia della COP era ricca di discussioni, polemiche, proposte. L’edizione 2025 è arrivata quasi nell’indifferenza dei grandi media e anche dell’opinione pubblica generalista: ci sono troppe emergenze che hanno occupato i nostri pensieri negli ultimi mesi, soprattutto le guerre tra Gaza e l’Ucraina.

La crisi climatica è un po’ scivolata in basso nelle nostre priorità, anche Greta Thunberg nell’immaginario collettivo ormai è soprattutto un’attivista per i diritti dei palestinesi e non più la leader di un movimento giovanile per il clima.

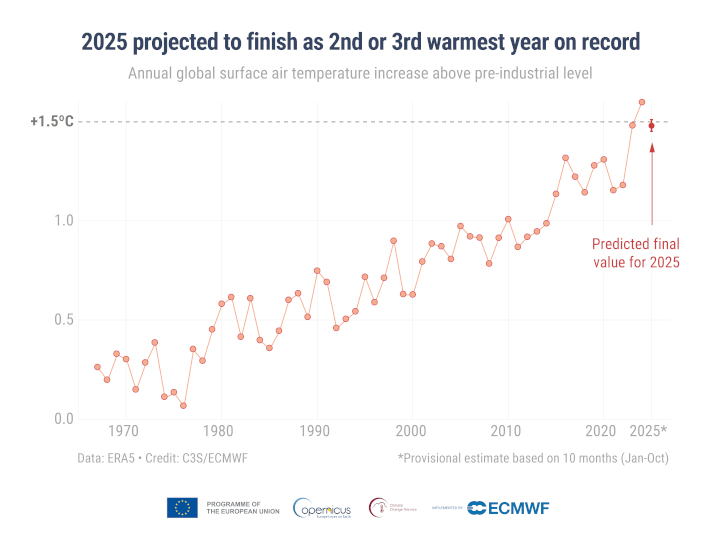

Eppure sappiamo che il problema non è sparito: secondo il monitoraggio dell’agenzia europea Copernicus, il settembre del 2025 è stato il terzo più caldo di sempre, appena poco più fresco di quello del 2024 e del 2023. La temperatura media in Europa del settembre 2025 è stata di 15,95 gradi, ben 1,23 gradi superiore a quella media del periodo 1991-2020 per lo stesso mese.

L’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro il grado e mezzo rispetto all’età preindustriale, un obiettivo deciso alla COP di Parigi proprio dieci anni fa, ogni anno sembra sempre più irraggiungibile.

La finestra di opportunità politica per prendere impegni ambiziosi sul clima sembra si sia chiusa, chissà se per sempre: alla Casa Bianca c’è Donald Trump che porterà gli Stati Uniti, di nuovo, fuori dagli impegni dell’accordo di Parigi.

A livello europeo c’è una coalizione trasversale nel Parlamento europeo e tra gli Stati membri che tiene sotto pressione la Commissione di Ursula von der Leyen per ammorbidire nel secondo mandato gli impegni climatici presi nel primo.

Il fatto che la Cina sia ormai all’avanguardia su gran parte delle tecnologie necessarie per la transizione ecologica – a cominciare dalle auto a batteria – innesca reazioni protezionistiche nei Paesi occidentali che possono forse proteggere qualche posto di lavoro nell’immediato, ma che rallentano la transizione ecologica.

Un po’ ovunque avanzano destre scettiche o negazioniste sul clima.

Eppure la nuova COP30 non si apre all’insegna del pessimismo, forse perché dopo vari anni non si tiene in uno Stato che vive di energie fossili, ma nel Brasile di Lula, che deve proteggere l’Amazzonia, un bene pubblico di rilevanza globale, e che durante tutto quest’anno ha esercitato un ruolo di leadership climatica ben diverso da quello di Egitto, Emirati arabi o Azerbaijan, gli ultimi Paesi ospitanti.

Vale la pena anche sottolineare che nel 2015, ai tempi della COP di Parigi, la traiettoria del riscaldamento climatico puntava a un aumento delle temperature verso i 3,6 gradi entro la fine del secolo, in dieci anni abbiamo recuperato quasi un grado.

Ancora poco, ma è il segnale che si può incidere anche su fenomeni che sembrano inarrestabili.

Che fa l’Italia

Come ogni anno in vista della COP, il think tank ECCO ha misurato il tasso di attuazione del PNIEC, cioè il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima che contiene gli impegni dell’Italia per rispettare gli impegni sulla riduzione delle emissioni, così da consentire all’Unione europea di tagliare le emissioni nette del 55 per cento entro la scadenza del 2030.

Sulla base dell’analisi di ECCO possiamo dire con certezza che non sarà l’Italia a fermare la crisi climatica. Il tasso di attuazione complessivo è intorno al 20 per cento, quindi l’Italia è inadempiente su quasi tutti i fronti.

Ma quello che emerge dall’analisi è che nei settori che sono diventati più inquinanti nel tempo, come trasporti e consumi delle famiglie, non sembra esserci alcuna spinta politica a fare meglio.

L’elettrificazione dei consumi è ferma, le auto a batteria su strada dovrebbero essere 4,3 milioni al 2030, ma oggi siamo solo a 333mila. Però, almeno, il consumo di gas nel 2024 è risultato 61,8 miliardi di metri cubi, 12,5 miliardi in meno rispetto al 2019.

L’ONG Re:Commons denuncia che una delle ragioni per le quali l’Italia va così a rilento è che la politica è catturata dagli interessi delle grandi aziende del settore delle energie di fonte fossile.

L’ENI, scrive Re:Commons, potrebbe sforare gli obiettivi di emissioni nette del 73 per cento nel 2024 e dell’89 per cento nel 2025. Dal 2015, l’anno degli accordi di Parigi, ENI ha cumulato 40 miliardi di utili netti, in gran parte finiti al primo azionista, cioè lo Stato, ma i suoi impegni sul clima restano troppo cauti, scrive l’ONG che con ENI battaglia da anni.

Ma le accuse sono anche per SNAM, protagonista del gas, per l’assicuratore pubblico SACE che in dieci anni ha dato garanzie a progetti per l’energia fossile per 22,18 miliardi di euro, per le banche, in particolare Intesa Sanpaolo, che continuano a finanziare progetti inquinanti.

Rendere le nostre economie più sostenibili sembra già una sfida politicamente troppo impegnativa, ma non è la cosa più difficile.

Affrontare la transizione ecologica a livello globale significa anche indennizzare i Paesi che sono più esposti, di solito poveri e agricoli, che con l’aumento delle temperature vedono crescere i disastri naturali in frequenza e intensità mentre si riducono le loro possibilità già scarne di crescita.

Nel 2023 i Paesi più ricchi si sono impegnati a trovare 200 miliardi di dollari da dare a quelli poveri, secondo le stime prevalenti ne servirebbero però molti, molti di più. Almeno altri 1100. Detto che neanche quei 200 sono stati davvero versati, dove trovare tutti quei soldi?

Non è chiaro, circolano ipotesi di tasse globali su alcuni settori – dalla finanza ai trasporti – che però sono di difficile applicazione. Poi ci sono strumenti finanziari più innovativi, come la Tropical Forest Forever Facility, una specie di fondo di investimento che raccoglie soldi per remunerare i Paesi che proteggono le foreste, così da rendere la difesa della natura un investimento redditizio. Dovrebbe muovere 125 miliardi.

Ma al netto delle cifre, che in questo campo sono facili da annunciare e difficili da tradurre in risultati concreti, dieci anni dopo il vertice di Parigi e alla vigilia della COP30 di Belem in Brasile abbiamo almeno una certezza: la crisi climatica si può arginare.

Non è facile, ma si può fare, senza distruggere la crescita economica, senza decrescita e senza traumi. Basta volerlo e provarci sul serio.

Cosa guardare alla COP30: l’analisi di Valentina Bosetti

Valentina Bosetti è un’economista dell’Università Bocconi, dove insegna Economia del cambiamento climatico e ambientale. È una delle autorità mondiali in questo campo.

- A che punto siamo, alla vigilia della COP30, nel tentativo di contenere l’aumento delle temperature?

Sono passati dieci anni dall’accordo di Parigi e, anche se gli Stati Uniti il prossimo gennaio usciranno ufficialmente da questo accordo, gli impegni e le politiche oggi in vigore in tutti i paesi che l’hanno sottoscritto ci portano a un aumento della temperatura a fine secolo di circa 2,6-2,7 °C. Quindi siamo ancora lontani dai 2 °C, ma ci stiamo avvicinando. Molti Paesi non hanno ancora presentato i target pre-COP, però la Cina, per la prima volta, ha annunciato un obiettivo di riduzione assoluta, anziché in proporzione alla crescita economica. Tutto sommato, direi che ci stiamo avvicinando alla COP in una situazione abbastanza positiva.

- Cosa dobbiamo osservare per capire se alla COP30 in Brasile sarà un fallimento o un successo?

Giudicherei questa COP un successo, prima di tutto, se la maggior parte dei Paesi annuncia dei tagli di emissione, cioè dei target più stringenti e credibili.

Secondo, se vengono presi degli accordi specifici sulle tecnologie: questi di solito funzionano meglio, ad esempio sul metano.

Terzo, se si discute e si porta avanti l’implementazione dell’articolo 6, che sostanzialmente prevede la possibilità di usare crediti di riduzione delle emissioni in altri Paesi, dove intervenire è più economicamente vantaggioso.

Questi crediti possono essere scambiati sui mercati, però perché questo avvenga bisogna definire chiaramente la qualità dei crediti, la trasparenza, bisogna avere dei registri che siano interoperabili tra Paesi diversi. Portare avanti questo dibattito è assolutamente importante.

Se queste tre cose avvengono, direi che la COP potrebbe essere considerata positivamente.

Siamo noi la catastrofe: l’analisi di Raffaele Alberto Ventura

Raffaele Alberto Ventura è un filosofo e saggista. Ha appena pubblicato per Einaudi La conquista dell’infelicità.

- Perché nel libro la crisi climatica è parte della spiegazione del malessere così diffuso nelle nostre società occidentali?

Che la stragrande maggioranza degli occidentali consumi troppo, circa il 90% delle risorse mondiali, lo sappiamo tutti. Ma quello che non sappiamo, o non osiamo confessare a noi stessi, è che il grosso di quel consumo non va in spese superflue, ma in cose che consideriamo necessarie: il costo per avere una vita degna, per la nostra realizzazione personale.

Il costo per fare lavorare altri nei campi, mentre noi scaldiamo la sedia in ufficio. O il costo per garantire la nostra salute mentale, che richiede condizioni molto esigenti in termini di collocazione socioprofessionale.

Una società che ha eretto a modello gli schemi di consumo della classe media e dei lavoratori del terziario non può che essere investita da un’ondata di disagio nel momento in cui non riesce più a garantire la medesima mobilità sociale che negli anni del boom. Ma queste aspirazioni, pur legittime, stanno distruggendo il pianeta.

Siamo noi la catastrofe.

Certo, paesi come la Cina oggi inquinano direttamente molto più di noi. Ma le merci prodotte lì, le consumiamo anche qui. Quindi la prima cosa che dovremmo fare, per affrontare seriamente la cosiddetta crisi climatica, è farci un esame di coscienza.

Di coscienza, sì, perché la questione della sostenibilità del nostro modello di sviluppo è innanzitutto una questione di sviluppo personale. Qual è la nostra idea di vita che vale la pena di essere vissuta? E qual è la sua carbon footprint, cioè la sua impronta ecologica?

Oltre due secoli fa, i filosofi illuministi hanno ritagliato la loro idea di società giusta attorno alla figura del borghese europeo. Kant immaginava che si potesse generalizzare il suo stile di vita virtuoso, ma non era in grado di calcolare il peso accumulato di sette miliardi di persone che vivono come lui.

Allora sarebbe bello dire che basta darci tutti una regolata, ma negli ultimi anni non ne siamo mai stati capaci. A ogni minaccia di ridimensionamento dello stile di vita nei paesi ricchi, la popolazione ha reagito con il voto di protesta. E come biasimarla?

Abbandonare la società opulenta significa privarci della protezione pubblica e sanitaria, esponendoci ai rischi crescenti che il capitalismo industriale fa pesare su di noi. Soprattutto significa lasciare libero corso al malessere endemico che caratterizza la nostra era della delusione.

Un’epoca in cui vengono a cadere tutte le costose promesse del liberalismo e, di conseguenza, si risvegliano il risentimento e la frustrazione. Di fronte all’epidemia di disagio che si sta diffondendo, continuare a consumare sembra l’unica soluzione, perlomeno a breve termine.

Keynes diceva che comunque nel lungo periodo siamo tutti morti, ma il problema è che nell’ultimo secolo questo periodo si è accorciato. Ora è nel medio periodo che la catastrofe climatica ci attende, se non facciamo qualcosa di drastico.

- Dal Substack di Stefano Feltri, Appunti, 8 novembre 2025